数年前に修理し、自宅で使用していたのですが休みで遊びに来た孫に電源SWやその他のスイッチを上げたり下げたりしていたずらされました。特に電源スイッチを触るとLEDが点灯したり消灯したりするのでこれが面白いようです。そのままON状態になっていたようで何日か後にスピーカーからボンという音が突然聞こえて電源が入らなくなってしまいました。恐らく出力段のトランジスターのバランスが崩れ熱暴走でもしてヒューズが切れたと想定し再修理を試みました。

カバーを開けて内部を観察

電源入力のメインヒューズ4Aがやはり溶断しています

素子類の外観も見ましたが特に異常なし

とりあえずヒューズを交換して電源を入れてみましたが即溶断しました。どうやら一時的なものではなく完全に何かが破壊したようです。

電源が入らないのでテスターでの抵抗値測定頼りです(-_-;)。まずは二次側電源ラインをチェック、出力段のコンプリメンタリー回路部分のプラス電源側がグランドに対して異常な抵抗値(低い)を示しました。プラス電源ラインでどこかがグランドに対してショート状態となっていると判断し、出力段のトランジスタ、その他のトランジスタをチェックしましたがテスタでのベース・エミッタ間のチェックではすべてOK。おおもとの電源回路部分に戻りプラス電圧用平滑コンデンサーの両端をチェック、ほとんどゼロΩです。簡易LCメータでチェックするとそこそこの容量を表示するので、整流ブリッジ部分をチェックするとプラスと交流入力側でテスターリード線の極性に関わらすゼロΩを示しました。取り外し再度チェック間違いなくプラス出力と交流入力側がショートしていました。

取り外した整流ブリッジ

日本インターはすでに京セラに吸収されておりますし、すでに同じ部品は製造はされておりませんので通常では入手不可能のようです。

手持ちのジャンク品を探したところ6A定格のものがあり壊れていないようなので応急的に使用して回路確認進めました。

放熱板に整流ブリッジを両面テープで固定し仮留め

その後ケーブル空中配線

内部の電圧等特に異常がないのでチューナ入力でランニングテスト

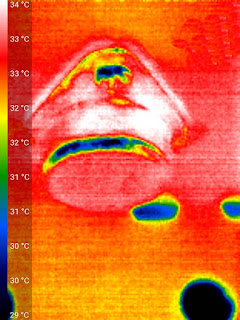

数時間後の装置内部プリ・メインアンプ部分のサーモカメラによるチェック

特に異常な発熱箇所は見当たりません

スピーカー保護回路であるリレーとその駆動トランジスタ部分

リレーのコイル部分が一番高温となっていました。

(スピーカ保護ですが今風ではエコ回路ではない・・)

最終出力段のトランジスタ 4個ともほぼ同じ状況でした。

もう少し複雑に破損しているかと思っていましたが整流ブリッジのダイオードの破損だけで復旧したようです。少し拍子抜けしました。整流ブリッジは適切なものに今後交換して修理完了する予定です。